Д.Шостакович. Симфония №13 для баса, басового хора и оркестра на ст. Е.Евтушенко, ор.113

I. Бабий Яр – Adagio

II. Юмор – Allegretto

III. В магазине – Adagio attacca

IV. Страхи – Largo attacca

V. Карьера – Allegretto

Тринадцатая симфония была написана в 1962 году. Импульсом к началу работы над симфонией послужило стихотворение молодого, но уже весьма известного в то время поэта Евгения Евтушенко «Бабий Яр». История создания и сценического пути этого сочинения, сохранившаяся в свидетельствах самих авторов, исполнителей и слушателей в полной мере отражает реалии своего времени: сложный путь на сцену, цензура, корректировка поэтического текста, внезапные отказы музыкантов, проблема с доступом к партитуре и другие перипетии сопровождали симфонию постоянно и требовали незаурядного мужества для вывода её в свет.

Сам Евгений Евтушенко в книге «Я пришел к тебе, Бабий Яр... История самой знаменитой симфонии XX века» так описывает обстоятельства рождения тринадцатой симфонии Шостаковича:

КТО-ТО, КТО НАЗВАЛ СЕБЯ ШОСТАКОВИЧЕМ

В конце марта 62-го года раздался телефонный звонок.

Подошла моя жена Галя.

Вернулась довольно раздраженная.

— Вечно тебе звонят какие-то наглецы. Сейчас позвонил кто-то, назвал себя Шостаковичем... Почему к тебе прилипает столько проходимцев?

Звонок повторился.

Она подошла снова.

Из трубки раздался вежливый голос:

— Простите, мы с вами не знакомы, но это действительно Шостакович. Если хотите, запишите мой телефон и проверьте... Скажите, пожалуйста, Евгений Александрович дома?

— Дома. Работает. Я его сейчас позову.

— Работает? Зачем же его отрывать?.. Я ему могу позвонить в любое другое время, когда ему будет удобно...

(В этом был весь Шостакович. Он понимал, что такое работа. Как не похожа тактичность истинного гения на бестактность некоторых молодых кандидатов в гении, врывающихся иногда в квартиру или на дачу с требованием немедленно прочесть их стихи и не обращающих внимания даже на то, что в твоей семье кто-то болен или ты по горло занят сам...)

Побледневшая жена протянула мне трубку на длинном шнуре, как драгоценность, и прошептала:

— Кажется, это действительно он...

Я был, конечно, тоже взволнован.

Шостакович разговаривал со мной смущенно и сбивчиво в своей старомодно вежливой манере.

— Дорогой Евгений Александрович, я прочитал ваше стихотворение «Бабий Яр», и оно глубочайше тронуло меня. Не будете ли вы так добры и не дадите ли ваше милостивое разрешение сочинить на эти стихи одну... одну... я даже не знаю, как выразиться... одну штуку...

— Конечно... разумеется... Я буду только счастлив... — что-то невразумительно лепетал я.

— О, как я благодарен вам за ваше любезное разрешение... — продолжал Шостакович. — А вы не могли бы приехать ко мне сейчас? Эта штука... эта штука... ну, в общем, она уже готова...

Нечего и говорить, что мы с женой немедленно поехали к нему. Он проиграл нам и спел только что законченную вокально-симфоническую поэму «Бабий Яр».

Потом он сказал:

— Вы знаете — я чувствую, что это надо расширить, углубить. Когда-то я написал одно произведение о страхах... О наших страхах, отечественных... А мою музыку стали интерпретировать, перенося весь акцент на гитлеровскую Германию. У вас нет еще каких-нибудь других стихов — например, о страхах? Для меня ведь это уникальная возможность высказаться не только при помощи музыки, а при помощи ваших стихов тоже. Тогда уже никто не сможет приписывать моей музыке совсем иной смысл...

Я подарил ему мою книжку «Взмах руки», а вскоре написал стихи «Страхи», к сожалению изуродованные цензурой, из-за чего три плохие строфы, до сих пор мучающие меня, попали в руки Шостаковича да так и остались в его гениальной музыке, хотя в книжных изданиях я их беспощадно выбрасываю.

Бывшая вокально-симфоническая поэма неостановимо начала разрастаться в симфонию. 5 июля Шостакович закончил «Юмор». 9 июля — «В магазине». 16 июля — «Страхи». 20 июля — «Карьеру».

Наконец в последних числах июля он пригласил меня домой, поставил на рояль клавир, где было написано «Тринадцатая симфония». Он дергался. У него уже тогда болела рука, играть ему было трудно. Меня потрясло то, как он нервничает, как заранее оправдывается передо мной и за больную руку, и за плохой голос. И вот он начал играть и петь.

НУ КАК?

К сожалению, это не было никем записано, а пел он тоже гениально — голос у него был никакой, с каким-то странным дребезжанием, как будто что-то было сломано внутри голоса, но зато исполненный неповторимой, не то что внутренней, а почти потусторонней силы. Шостакович кончил играть, не спрашивая ничего, быстро повел меня к накрытому столу, судорожно опрокинул одну за другой две рюмки водки и только потом спросил: «Ну как?» В Тринадцатой симфонии меня ошеломило прежде всего то, что если бы я (полный музыкальный невежда) вдруг прозрел слухом, то написал бы абсолютно такую же музыку. Более того — прочтение Шостаковичем моих стихов было настолько интонационно и смыслово точным, что казалось, он, невидимый, был внутри меня, когда я писал эти стихи, и сочинил музыку одновременно с рождением строк. Меня ошеломило и то, что он соединил в этой симфонии стихи, казалось бы совершенно несоединимые. Реквиемность «Бабьего Яра» с публицистическим выходом в конце и щемящую, простенькую интонацию стихов о женщинах, стоящих в очередях, ретроспекцию всех памятных стихов с залихватскими интонациями «Юмора» и «Карьеры». Когда была премьера симфонии, на протяжении пятидесяти минут со слушателями происходило нечто очень редкое: они и плакали, и смеялись, и улыбались, и задумывались. Ничтоже сумняшеся, я все-таки сделал одно замечание Шостаковичу: конец Тринадцатой симфонии мне показался слишком нейтральным, слишком выходящим за пределы текста. Дурак тогда я был и понял только впоследствии, как нужен был такой конец, именно потому, что этого- то и недоставало в стихах — выхода к океанской, поднявшейся над суетой и треволнениями происходящего, вечной гармонии жизни. Точно так же Шостакович написал и «Казнь Степана Разина» — иной музыки я и представить не могу. Однажды в США я выдержал даже бой за эту музыку с композитором Бернстайном, считавшим тогда, что музыка Шостаковича хуже моих стихов. В Бернстайне, я думаю, все-таки прорвалось что-то слишком «композиторское», слишком профессиональное, искушенность профессионала помешала принимать искусство первозданным чувством.

[…] Во время работы над «Степаном Разиным» Дмитрий Дмитриевич неожиданно начинал мучиться, звонил мне: «А как вы думаете, Евгений Александрович, Разин был хорошим человеком? Все-таки он людей убивал, много кровушки невинной пустил...» Шостаковичу очень нравилась другая глава из «Братской ГЭС» — «Ярмарка в Симбирске»; он говорил, что это в чистом виде оратория, хотел написать, но какие-то сомнения не позволяли. Между прочим, на композицию всей поэмы «Братская ГЭС», построенную именно по принципу, казалось бы, несоединимого, я бы никогда не решился, если бы мне не придала смелости Тринадцатая симфония.

ЛЖИВАЯ ЛЕГЕНДА

На Западе впоследствии была пущена в ход легенда о том, что я под давлением правительства якобы написал вторую версию «Бабьего Яра», совершенно противоположную первой. Этого никогда не было. Оставляю эту легенду на совести тех, кто стал слишком забывчив и хочет сегодня представить прошлое таким образом, что только они были честными. Возвышение самих себя за счет унижения других — не самый лучший вид гуманизма. Вот как было на самом деле.

Исполнение Тринадцатой симфонии Шостаковича действительно оказалось под угрозой запрета по двум причинам. Во- первых, я находился под огнем официальной критики и каждую мою строку рассматривали в лупу, выискивая крамолу. Во-вторых, шовинисты после публикации «Бабьего Яра» обвинили меня в том, что в стихотворении не было ни строки о русских и украинцах, расстрелянных вместе с евреями. Идеологические нашеп- тыватели спровоцировали Хрущева еще до исполнения Тринадцатой симфонии, доложив ему, что я представил трагедию войны так, как будто фашисты убивали только евреев, не трогая русских. Словом, меня обвинили в оскорблении собственного народа. Поэт Алексей Марков опубликовал в газете «Литература и жизнь» свой стихотворный ответ на «Бабий Яр», где были такие строки:

Какой ты настоящий русский,

Когда забыл про свой народ?

Душа, что брючки, стала узкой,

Пустой, что лестничный пролет.

Ситуация была такой, что певцы и дирижеры бежали с Тринадцатой симфонии, как крысы с тонущего корабля. В последний момент отказался петь украинский певец Борис Гмыря — ему пригрозили антисемиты. Отказался ленинградский дирижер Евгений Мравинский, выбранный Шостаковичем. Дирижировать взялся Кирилл Кондрашин, петь — молодой певец Виталий Громадский. На репетициях в консерватории собиралось множество людей — все были уверены, что официальную премьеру запретят. Накануне Кондрашина вызвали куда-то «наверх» и сказали, что не разрешат исполнения, если в тексте не будет упоминания о русских и украинских жертвах. Эти жертвы действительно были, и никто не толкал меня на ложь. Но конечно, это было грубым, бестактным вмешательством, ибо было не советом, а условием исполнения. Что оставалось делать? Я с ходу написал:

Я здесь стою,

как будто у криницы,

дающей веру в наше братство мне.

Здесь русские лежат

и украинцы,

с евреями лежат в одной земле.

Не могу сказать, что эти строки поэтически что-то добавляют к стихотворению. Но они ничего не меняют в стихотворении, и вся легенда о второй, «противоположной» версии — клевета. Второй версии «Бабьего Яра» нет. Я показал эти строки Шостаковичу, и с его согласия они были включены в симфонию. Прав ли был , я тогда, пойдя на этот компромисс? Думаю, что прав. Иначе, может быть, человечество услышало бы гениальное произведение Шостаковича лишь через двадцать пять лет — во времена гласности. Не забывайте, что это было первое стихотворение против антисемитизма, напечатанное в советской прессе после стольких антисемитских кампаний сталинского времени. Тринадцатая симфония была одним из первых младенческих криков гласности из ее колыбели. Гласность полузадушили в колыбели, как младенца, но все-таки младенец выжил, докричался до сегодняшнего времени.

Шостакович предложил мне создать новую симфонию на тему «Муки совести». Из этого получилось, к сожалению, только мое стихотворение, ему посвященное. Задумывали мы и оперу на тему «Иван-дурак», но не успелось. Шостакович был в расцвете своих творческих сил, когда смерть оборвала его жизнь.

См. также: История создания и исполнений на сайте DSCH:

***

Белорусский этап в сценической истории «Бабьего яра» Шостаковича – Евтушенко оказался судьбоносным. В Минске симфония была представлена спустя несколько месяцев после серии московских премьер в декабре 1962 года, что фактически стало её вторым явлением публике. Дирижёром выступил Виталий Катаев (в то время – главный дирижёр Государственного симфонического оркестра), солировал бас Аскольд Беседин. Подготовка произведения потребовала титанических организационных и творческих усилий, безусловно оправданных вызванным резонансом.

Подробно история подготовки знаменательного была описана самим маэстро Виталием Катаевым в статье «“Умирают в России страхи”. О том, как в марте 1963 года в Минске исполняли 13-ю симфонию Шостаковича», опубликованной в газете «Русская мысль» 24 октября 1996 года. Приводим текст статьи по публикации в Библиотеке Вадима Зеленкова http://libelli.narod.ru/music/shostakovich/symph13.html

История исполнения 13-й симфонии Д.Шостаковича 19 и 20 марта 1963 года в Минске, несомненно, знаменательна, ведь Дмитрий Дмитриевич присутствовал на двух репетициях и на первом авторском концерте. Эти концерты состоялись несмотря на то, что московское руководство задержало исполнение симфонии после ее премьеры в декабре 1962 года, несмотря на отказ руководства Государственного хора Белоруссии участвовать в исполнении симфонии и даже несмотря на отказ солиста-певца – буквально накануне – участвовать в концерте. В этих безвыходных обстоятельствах, чтобы спасти исполнение симфонии, срочно за вечер и ночь, каждый музыкант оркестра добровольно переписал свою оркестровую партию.

13-я симфония Д.Шостаковича написана для баса, хора басов и симфонического оркестра на стихи Е.Евтушенко – «Бабий Яр», «Юмор», «В магазине», «Страхи», «Карьера». Ее первое исполнение состоялось в Москве 19 декабря 1962 года под управлением Кирилла Кондрашина с оркестром Московской филармонии, капеллой Юрлова и солистом В.Громадским. Сегодня это, может быть, трудно понять, но в те времена каждое исполнение 13-й симфонии Д.Шостаковича в Москве, Минске и позднее в других городах было общественным событием, поскольку в 13-й симфонии запечатлены острые общественные темы, имевшие актуальнейшее значение в те годы. Не случайно все исполнения симфонии заканчивались триумфом – публика стоя аплодировала авторам и исполнителям.

А было все так. В октябре 1962 года мне было предложено занять пост главного дирижера и художественного руководителя Государственного симфонического оркестра Белоруссии. Концертный план оркестра первой половины сезона к тому времени был уже обозначен, а вторая половина сезона требовала немедленного решения. В декабре я был в Москве на премьере 13-й симфонии в Большом зале консерватории. Впечатление было ошеломляющим.

Я решил немедленно исполнить симфонию в Минске. Разобравшись в репертуаре оркестра, я понял, что его необходимо обновить. Тогда же возникла идея выпустить цикл концертов под общим названием «Выдающиеся произведения музыки ХХ века», куда входили бы ранее не исполнявшиеся в Минске сочинения композиторов, определивших новые направления в современной музыке.

Во второй половине сезона было намечено ограничиться программами, посвященными творчеству Г.Малера, П.Хиндемита, Б.Бартока и Д.Шостаковича (1-й скрипичный концерт и 13-я симфония). Был выпущен абонемент из четырех концертов, с исполнением каждого концерта дважды (обновляясь, этот цикл повторялся из года в год и долго продолжался после моего ухода из оркестра в 1971 году).

Билеты на концерт с 13-й симфонией продавались только в абонементе. Это было сделано на тот случай, если вдруг у руководства возникнет желание снять исполнение симфонии. Тогда публике пришлось бы возвращать билеты всех восьми концертов, что при аншлаге (абонементы были распроданы в течение нескольких дней) было бы весьма заметно. Был объявлен и Третий концерт с 13-й симфонией, внеабонементный, но позднее руководство министерства культуры Белоруссии его все-таки сняло.

После Нового года в Москве начали «гущаться тучи». Появились «критические» статьи и выступления; Е.Евтушенко было предложено изменить текст в первой части симфонии, что он и сделал. Тогда же было приостановлено и дальнейшее исполнение симфонии. Официально это нигде не было объявлено, но когда я пришел в библиотеку Союза композиторов СССР на улице Неждановой, чтобы взять партитуру и оркестровые партии, мне их не выдали, а через друзей мне удалось достать только два клавира. Как мне объяснил тогдашний директор библиотеки Е.Садовников: «Выдавать оркестровые партии и партитуру пока запрещено».

Кстати, в первом издании партитуры симфонии (М., «Советский композитор», 1971) даже в сносках отсутствует первоначальный текст.

Пользуясь случаем, я его напомню. Изменений в первой части («Бабий Яр») было два: между 2-3 цифрами партитуры и между 24-26.

Старый текст

Новый текст

Мне кажется, сейчас я иудей –

вот я бреду по Древнему Египту.

А вот я на кресте распятый гибну

и до сих пор на мне следы гвоздей!

Я тут стою, как будто у криницы,

дающей веру в наше братство мне.

Здесь русские лежат и украинцы,

с евреями лежат в одной земле.

И сам я как сплошной беззвучный крик

над тысячами тысяч убиенных,

я каждый здесь расстрелянный старик,

я каждый здесь расстрелянный ребенок.

Я думаю о подвиге России,

фашизму преградившей путь собой,

до самой наикрохотной росинки

мне близкой всею сутью и судьбой.

Получив отказ в библиотеке Союза композиторов, я обратился к художественному руководителю Московской филармонии М.Гринбергу, думая получить у него оркестровые партии, имевшиеся в оркестре филармонии. После продолжительной беседы, где мне было выражено понимание и сочувствие, я получил отказ, мотивированный тем, что ноты являются собственностью Союза композиторов и в сложившейся обстановке он не может ими распоряжаться.

Тогда я обратился непосредственно к библиотекарю оркестра Л.Виноградову. Леонид Владимирович Виноградов был тихим человеком, для того времени вид он имел несколько странный: носил волосы до плеч, длинную бороду до пояса и одет был весьма небрежно. Он много читал и высказывал довольно независимые взгляды на тогдашнюю жизнь. Я рассказал ему о своих планах, и поскольку в ближайшее время исполнение симфонии не намечалось, он без колебаний согласился выдать мне оркестровые партии, хотя партитуры у него не было.

Прекрасно помню, как мы выносили из служебного входа Большого зала консерватории три пачки нот в машину такси, а рядом со входом стоял «Москвич» с открытым капотом и около него – Кирилл Кондрашин. Он увидел нас, улыбнулся и пожелал мне успехов, но когда я обратился к нему с просьбой дать мне на несколько дней партитуру симфонии, он отказал, мотивируя это тем, что это партитура библиотеки Союза композиторов.

С.Хентова в книге «Д.Шостакович» (Л., «Советский композитор», 1986) на странице 427 пишет: «Минскому дирижеру В.В.Катаеву удалось получить партитуру для премьеры в столице Белоруссии». Партитуру я получил из рук Дмитрия Дмитриевича, когда он за день до концерта приехал в Минск, а вся многодневная репетиционная работа проходила только по клавиру, что вначале, пока я не выучил партитуру на память, создавало для меня крайнее неудобство в работе с оркестром.

В организации исполнения симфонии Шостаковича в Минске у меня был замечательный помощник – редактор симфонических и камерных программ филармонии М.Жуховицкий. Он закончил исторический факультет университета и хоровое отделение консерватории. Жуховицкий был невероятно активным человеком, он прекрасно ориентировался в сложных отношениях партийного руководства и способствовал осуществлению многих интересных программ. Так, в 1964 году нам удалось еще раз исполнить 13-ю симфонию, а несколько позднее – «Военный реквием» Б.Бриттена, «Симфонию псалмов» И.Стравинского, симфонию «Песнь о земле» Г.Малера, ораторию А.Онеггера «Жанна д'Арк на костре» (в сценической редакции) и ряд других замечательных произведений композиторов ХХ века.

Возвращаюсь, однако, к истории исполнения 13-й симфонии, когда у нас возникла трудная задача -– собрать сводный хор басов. Я обратился к художественному руководителю Государственного хора Белоруссии Г.Ширме. Он категорически отказался участвовать в исполнении, хотя ни текста, ни музыки симфонии еще не знал, боясь навлечь на себя недовольство начальства.

Тогда я обратился к художественному руководителю хора Белорусского радио А.Зеленковой, выпускнице Ленинградской консерватории, замечательному человеку и музыканту. Она с воодушевлением приняла мое предложение.

Именно вокруг небольшой группы певцов ее хора и стал собираться сводный хор басов. Для начала мы решили не ставить в известность руководство радио, а просто Анна Павловна так выстроила план работы хора, что мужчины получили возможность в рабочее время разучивать хоровые партии симфонии.

Первые несколько репетиций я проводил у себя дома, знакомил певцов с музыкой, с текстом симфонии, просил каждого из них рассказывать о симфонии своим коллегам из других хоров и приглашать их к участию в ее исполнении на условиях личного договора с филармонией (помню, директор филармонии Анатолий Колонденок с большим трудом, но нашел средства, и большинство певцов сводного хора получили оплату). Состав хора стал быстро увеличиваться. Затем хоровые репетиции были перенесены в филармонию (теперь это Дом искусств).

К работе подключилась большая группа из Государственного хора Белоруссии, но по личной инициативе. В репетициях сводного хора принял участие хормейстер радио Илья Клионский и хормейстер Государственного хора Виктор Ровдо. Пришло много певцов и из других хоров. В результате собрался настолько большой хор, что он не помещался на хоровых станках и хористы стояли на полу в несколько рядов. Когда на генеральной репетиции Дмитрий Дмитриевич увидел состав хора, он обомлел - на сцене стояла плотная толпа.

Еще на начальной стадии подготовки к концерту, будучи в Москве, я договорился с солистом Московской филармонии Виталием Громадским, который участвовал в московской премьере, и поэтому был абсолютно спокоен. Но где-то дней за десять до концерта он позвонил мне в Минск и отказался от участия, мотивируя это своей занятостью в других концертах.

Мне пришлось срочно выехать в Москву в надежде найти другого солиста, знающего эту вокальную партию. Я предполагал, что к премьере в Москве для страховки должен был готовиться еще один певец. В Московской филармонии подтвердили мои предположения и назвали солиста филармонии Аскольда Беседина. Он знал партию, присутствовал на всех оркестровых репетициях К.Кондрашина в декабре, но спеть ему так и не дали, предпочтя В.Громадского. Тогда у А.Беседина не было постоянного адреса в Москве, поэтому мне дали несколько адресов и один телефон, где предположительно он мог появиться.

Имея в распоряжении всего один день, от поезда до поезда, я объездил на такси все адреса, звонил по телефону, но нигде А.Беседина не застал. Везде я оставлял свой минский телефон и записку: «При любых обстоятельствах прошу принять участие в исполнении 13-й симфонии в Минске!».

Вернувшись рано утром в Минск, я успел лишь войти в квартиру, как раздался междугородный звонок. Звонил Аскольд Беседин: «Я готов... Я могу... отменил все концерты. Когда мне быть в Минске?» Когда мы встретились на перроне, он задал мне сразу один вопрос: «Какой поем текст?» – «Конечно, первый!».

Как относился ЦК компартии Белоруссии и министерство культуры к готовящемуся исполнению симфонии в Минске? Во-первых, об исполнении симфонии они узнали, когда по городу уже висели афиши, когда все с нетерпением ждали этих концертов и когда через абонементную систему все билеты были уже проданы. Во-вторых, о задержке исполнения и о требовании верхов изменить литературный текст симфонии знали в Москве, но в Минске толком никто об этом не слышал. Один раз меня и директора филармонии вызывал к себе министр культуры Г.Киселев, который, хоть и поставил вопрос о переносе исполнения, понимал, что делать это было уже поздно.

Казалось, уже ничто не может помешать исполнению симфонии, но за пять дней до концерта мне вдруг из Москвы позвонил К.Кондрашин и попросил срочно вернуть оркестровые партии, потому что якобы где-то намечается исполнение симфонии под его управлением. Утром следующего дня перед репетицией я сообщил об этом оркестру. Музыканты выслушали меня с невероятным волнением: в той напряженной обстановке, после преодоления стольких препятствий невозможно было и представить себе отмену концерта.

Тогда решили, что после репетиции каждый музыкант возьмет домой свою партию и к утру перепишет ее, а завтра вечером поездом отправим ноты с библиотекарем в Москву.

На следующий день каждый музыкант ставил на пульт две партии – оригинал и свою, переписанную, чтобы во время репетиции исправить возможные описки.

Суть еще и в том, что нужно знать музыкантов-исполнителей, большей части которых в их исполнительской практике просто не приходилось писать, переписывать ноты. Они обычно плохо пишут, коряво, у них не вырабатывается почерк. Это не композиторы-оркестровщики, труд которых непосредственно связан с процессом писания нот. Только очень немногим, в основном духовикам, приходилось заниматься перепиской нот. Поэтому факт коллективной переписки за вечер и ночь оркестровой партии – имеет особое значение, он очень точно характеризует общественную атмосферу тех лет.

Вечером я позвонил К.Кондрашину. Он был поражен случившимся. Днем мне звонил секретарь Д.Шостаковича, следом взял трубку сам Дмитрий Дмитриевич: «Состоится ли концерт?» Я подтвердил, что все остается в силе, оркестровые партии в полном порядке, и просил его не забыть взять с собой партитуру для меня.

Дмитрий Дмитриевич вместе с женой Ириной Антоновной приехал за два дня до концерта. Утром состоялась репетиция с солистом, но без хора, который не мог бы поместиться в репетиционном зале тогдашней филармонии. На репетиции присутствовал Шостакович (сохранилась фотография). На следующий день – генеральная репетиция, она проходила в зале Дома офицеров, где и состоялся концерт.

Сказать, что А.Беседин пел прекрасно, – значит, ничего не сказать. Он был героем, пережившим драматические коллизии симфонии, от его имени он излагал текст и пел музыку:

Умирают в России страхи,

словно призраки прежних лет...

...Я их помню во власти и силе

при дворе торжествующей лжиКогда закончилась симфония (а пятая часть заканчивается, постепенно затихая), в зале наступила напряженная тишина. Публика замерла в осознании истинности представленных в симфонии драматических сцен и острейших общественных идей. Потом зал взорвался аплодисментами, публика стоя скандировала, приветствуя композитора, поднимавшегося на сцену.

С особой благодарностью до сих пор вспоминаю участников исполнения 13-й симфонии в Минске, особенно музыкантов Государственного симфонического оркестра Белоруссии, переписавших весь комплект оркестровых партий пятичастной симфонии для полного тройного состава духовых, арфы, фортепиано, множества ударных и большого количества струнных – более семидесяти партий! Этот комплект оркестровых партий до сих пор находится в библиотеке оркестра. Я не знаю подобного случая в концертной практике оркестров бывшего СССР, не говоря о концертной жизни других стран.

Как же отреагировали на исполнение симфонии власти предержащие? Вот характерный образчик тогдашней критики («Советская Белоруссия» от 2 апреля 1963 года).

«Первое знакомство с музыкой захватывает, потрясает, ошеломляет… (НО) социальный заказ остался невыполненным. Д.Шостаковичу изменило присущее ему всегда чувство времени, чувство высокой ответственности перед лицом тех задач, которые решаются сейчас у нас. Более того, произведение его, как нарочно, исполнявшееся в те дни, когда страна оживленно обсуждала материалы декабрьской и мартовской встреч руководителей партии и правительства с деятелями советского искусства, свидетельствует о непонимании композитором требований партии к искусству. Ведь давно известно, что правда факта не есть художественная правда, не есть большая правда жизни. И когда поэт, а вслед за ним и любимый всеми композитор, композитор, которого мы считаем большим мыслителем, возводит мелкий жизненный случай в ранг чуть ли не народной трагедии, тогда неизбежно возникает мысль о фальши и в душе неотвратимо зреет чувство внутреннего протеста».

Еще живы многие участники этого исполнения симфонии, и они могут подтвердить подлинность изложенного.

После жёсткой идеологической критики симфония оказалась под негласным запретом, и в течение последующих десятилетий её можно было услышать считанные разы. В роли обличителя выступила Ариадна Ладыгина, опубликовавшая статью «Слушая Тринадцатую симфонию…» («Советская Белоруссия». – 2 апреля 1963 года). По свидетельствам самой А.Ладыгиной, опубликованным в книге «Жизнь сквозь призму воспоминаний» в 2015 году, данная статья была санкционирована не только главным редактором Александром Зининым, но и секретарём ЦК КПБ Петром Машеровым. Поскольку в настоящее время эта публикация не является широкодоступной, приводим её полный текст.

«Слушая тринадцатую симфонию…»

Музыка, в особенности незнакомая, впервые услышанная, воздействует на человека по-разному – в зависимости характера дарования композитора, особенностей его стиля, манеры «говорить» со слушателем. Одним произведения захватывают тотчас же, властно диктуя волю их творца, не оставляя места для раздумий, колебаний. Другие действуют исподволь, раскрывая свои идейно-художественные богатства не сразу, привлекая к себе симпатии людей постепенно, немалое значение в этом имеет и жанр произведения. Песня, если она хороша, ложится на душу сразу же. Иное дело – большое симфоническое полотно. Здесь, как бы ни были ярки первые эмоциональные впечатления, необходимо некоторое время для размышлений, для осознания смысла, идейной концепции произведения.

Д.Шостакович… Имя это дорого всем, кто любит музыку, кто ищет в ней не только развлечения, а отражения большого жизненного содержания, его глубокого эмоционального осмысления. Каждое новое творение, выходящее из-под пера этого большого художника современности, - значительно, весомо, всякий раз полно здравого смысла, поднимает неизведанные музыкой пласты жизненного содержания. Мы привыкли уже, что наиболее значительные симфонии Д.Шостаковича стали своеобразными вехами, по которым мы узнаем жизнь нашего общества, историю души советского человека. Симфонией всепобеждающего человека называют Пятую, симфонией всепобеждающего мужества – Седьмую, «Ленинградскую». Дерзким, небывалым представляется самый замысел Одиннадцатой («1905 год») и Двенадцатой, посвящённой памяти Ленина и Великому Октябрю, замысел – воплотить в музыке величайшую революционную эпоху, положившую начало подлинной человеческой истории.

Естественно, что Тринадцатая симфония, недавно законченная композитором, не имеющая, впрочем, подзаголовка но отражающая нашу сегодняшнюю жизнь, ожидалась с особым интересом. Интерес этот подогревался тем обстоятельством, что Д. Шостакович написал не обычную симфонию, а симфонию для солиста-певца, басового хора и оркестра, использовав тексты Е. Евтушенко.

И вот состоялось первое исполнение симфонии в Минске. Исполнители – Государственный симфонический оркестр БССР, сводный хор басов Государственной академической капеллы БССР и хора белорусского радио и телевидения, солист – лауреат всесоюзного конкурса вокалистов А. Беседин (Москва). Они бережно донесли до слушателей содержание партитуры. Дирижёр В. Катаев, успевший за сравнительно небольшой срок своего пребывания в нашем городе завоевать симпатию минчан, показал большую волю, хороший артистический темперамент и профессиональное мастерство. На первом концерте присутствовал Д. Шостакович.

Конечно, выносить окончательное суждение о произведении, основываясь на его двухкратном прослушивании, было бы преждевременным. И тем не менее разговор о симфонии вполне назрел. В самых широких кругах слушателей велись и ведутся горячие дебаты, приобретая подчас нездоровый оттенок сенсации. Раздумья вслух (а именно так можно было бы назвать «жанр» данных заметок) вызваны острым желанием осмыслить прослушанное и поделиться с читателем возникшими впечатлениями.

Скажу прямо, первое знакомство с музыкой захватывает, потрясает, ошеломляет. Не устаёшь поражаться, как Д. Шостакович, оставаясь всегда самим собой, каждый раз нов, оригинален как содержательны его музыкальные находки, свеж и самобытен композиторский почерк. Диву даёшься, как смело обращается автор с жизненным материалом, как властно вовлекает в орбит симфонизма такие его пласты, самая мысль о симфонизации которых может показаться кощунством. Можно без конца восхищаться чисто музыкальными достоинствами партитуры: яркими интонационными находками, великолепием оркестровых красок, удивительной драматургией тембров (каждая часть имеет свой характерный тембровый колорит – звеняще-ликующий во второй части, сумрачно-холодный, какой-то оцепенелый – в третьей, шуршащий – в четвёртой и т. д.), смелой хоровой полифонией.

Приёмы, применённые Д Шостаковичем, значительно более броски и впечатляющи в Тринадцатой симфонии, чем в каком-либо ином его сочинении. Этим определяется почти мгновенная доходчивость музыки до аудитории – качество, достаточно определённо наметившееся в ряде последних произведений композитора.

Использование в симфонии словесного текста, по-видимому, продиктовано этим же стремлением быть точно и конкретно понятым, пробудить у слушателя совершенно определённые жизненные ассоциации. Образы, наиболее отвечающие его творческим намерениям, Д. Шостакович нашёл у Е. Евтушенко, использовав пять его стихотворений, написанных в разные годы и по различным поводам. Конечно, обращение всемирно признанного композитора к творчеству молодого поэта делает последнему честь. Вместе с тем следует признать, что на фоне впечатляющей музыки Д. Шостаковича стихи Е. Евтушенко при всей их талантливости, как-то поблекли, потускнели, показались мелкими, малозначительными. Оттенок дешевой сенсационности, мальчишеского кокетства тем явственнее проступил наружу, чем значительнее оказалась музыка.

К сожалению, это обстоятельство не могло не сказаться отрицательно на идейной концепции симфонии. И вот тут-то мы подошли к самому главному, к тому, что побудило автора выступить с настоящими заметками.

Существует в искусстве великое понятие – социальный заказ, выполнить который – дело чести и высокой ответственности художника перед обществом. «Поднятая целина» М. Шолохова и «Рабочий и колхозница» В. Мухиной, «Ленинградская симфония» Д. Шостаковича и «Это не должно повториться» Б. Пророкова, песня В. Мурадели «Бухенвальдский набат» и Одиннадцатая симфония Д. Шостаковича – все эти произведения лежат в главном русле советского искусства, выполняют социальный заказ общества. Однако история искусства знает немало примеров, когда субъективные намерения художника и объективная значимость его произведения вступали в противоречие.

Не возникает ни тени сомнения, что Д. Шостакович, создавая своё новое сочинение, был движим лучшими чувствами художника-патриота, вдохновлялся высокими гражданскими соображениями. И тем не менее идейный смысл Тринадцатой симфонии содержит существенные изъяны. Социальный заказ остался невыполненным. Д. Шостаковичу изменило присущее ему всегда чувство высокой ответственности перед лицом тех задач, которые решаются сейчас у нас. Более того, произведение его, как нарочно, исполнявшееся в дни, когда страна оживлённо обсуждала материалы декабрьской и мартовской встреч руководителей партии и правительства с деятелями советского искусства, свидетельствует о непонимании композитором требований партии к искусству.

Некий скептик – из тех, кто не желает понять жизнеутверждающий смысл происходящих в стране преобразований (встречаются ещё такие критиканы, что греха таить!), – назвал произведение Д. Шостаковича «симфонией гражданского мужества композитора». Громко сказано, не правда ли? Но давайте разберёмся, так ли это.

О гражданском мужестве или о потере чувства гражданского такта свидетельствует первая часть симфонии – «Бабий яр»? Нет, гражданское мужество здесь ни причём. Эта часть симфонии искусственно пытается воскресить так называемый еврейский вопрос, поднять проблемы, порождённые старым классовым обществом и давно решённые и постепенно отмершие своей естественной смертью в советском обществе. Стихотворение Е. Евтушенко критиковалось уже за отсутствие исторической правды. Можно добавить, что оно представляется глубоко ошибочным ещё и потому, что поднимает вопрос о классовом неравенстве, веками существовавшем внутри самого еврейского народа, и подменяет его сомнительной проблемой «национального единения». Бесспорно, преступления фашизма в отношении евреев чудовищны. Но если композитору был нужен материал, раскрывающий зверства фашизма во второй мировой войне, то разве его следовало искать только здесь? Разве фашизм страшен только и прежде всего своим антисемитизмом?

Не надо забывать и об объективных закономерностях такого жанра, в котором написано произведение Д. Шостаковича. Одно дело – стихотворение. Любого поэта можно критиковать за большую или меньшую степень правдоподобия. Но несерьёзно предъявлять ему грозное обвинение в нарушении жизненной правды на основании одного стихотворения, как бы ни были велики идейные просчёты в нём. Другое дело – симфония. Особенности этого жанра таковы, что неизбежно объективируют содержание, положенное композитором в основу симфонии, сообщают ему значительность, масштабность, эпохальность.

Возьмём второй пример. Третья часть симфонии – «В магазине». Оговоримся сразу же, что автор этих строк не принадлежит к числу тех, кого шокирует само обращение композитора, пишущего в «высоком» жанре, к такому «прозаическому» сюжету, как очередь женщин у овощного магазина. И лук с огурцами, пельмени, и «звон бутылок и кастрюль», и запах соуса «кабуль», и другие тому подобные вещи, о которых поётся в тексте, - все это само по себе ничуть не нарушает эстетического восприятия. Музыка этой части – серьёзная, глубокая, печальная – очень впечатляет. Но с тем большим недоумением вновь и вновь мучительно спрашиваешь себя: что хотел сказать композитор, возвысив простое стихотворение до масштабов симфонического звучания? Кстати сказать, само стихотворение, Е. Евтушенко не очень вразумительно в идейном отношении: что в нём – голодные 30-е годы, трудности военных лет или, наконец, очередь за чем-то (в овощном-то магазине! – уж не за апельсинами ли?!) в наши дни? По всей видимости – последнее.

Могут возразить: мол, композитор имел право писать о этом – в жизни так бывает. Да, «так бывает»! Но ведь давно известно, что правда факта не есть художественная правда, не есть большая правда жизни. И когда поэт, а вслед за ним и любимый всеми композитор, композитор, которого все мы считаем большим мыслителем, возводит мелкий жизненный случай в ранг чуть ли не народной трагедии и с явным оттенком обречённости воспевает беспросветную женскую долю («Всё они переносили, всё они перенесут»), тогда неизбежно возникает мысль о фальши, и в душе неотвратимо зреет чувство внутреннего протеста.

Это чувство, раз возникнув, уже не хочет покидать вас на протяжении всей симфонии, то проявляясь весьма остро, как при восприятии первой и третьей частей, отчасти также и четвёртой («Страхи»), то отступая на второй план. Но даже вторая и пятая части («Юмор» и «Карьера»), очень остроумные и по мысли, и по музыкальному их решению и как будто бы полноценные в идейном отношении, находясь в определённом контексте, многое теряют. Точнее будет сказать – приобретают: «приобретают» некую двусмысленность иронический подтекст.

Пожалуй, трудно назвать другое произведение, которое вызывало бы такую двойственность, противоречивость восприятия – единодушное признание чисто музыкальных «не хотелось бы говорить – формальных) достоинств и неудовлетворённость идейным значением вещи в целом. Впрочем, возможно ли вообще полноценное эстетическое в отрыве от идейного? Трудно писать об этом, но Д. Шостакович не понял, что нужно обществу, что объективно будет служить советским людям, вдохновляя их в борьбе за коммунизм, а что станет своего рода помехой, идейным препятствием, средством возбуждения ненужных страстей.

Давать советы, как изменить положение дела, невозможно. Продумать ли ещё и ещё раз идейную концепцию произведения, существенно ли переработать текст, а может быть, даже вовсе отказаться от него – это дело самого композитора. Но ясно одно – слова мешают воспринимать музыку, отвлекают внимание. Их нарочитая оригинальность, показная смелость, претензия на остроумие находятся в глубоком внутреннем разладе с характером самой музыки, то углублённо сосредоточенной, серьёзной, то сверкающей, искрящейся, задиристо-весёлой – действительно оригинальной, действительно смелой и по-настоящему остроумной. Ясно и другое – музыка Тринадцатой симфонии должна жить, должна помогать современникам и потомкам верно постичь смысл нашего времени, величие дел советского человека.

Ариадна Ладыгина.

***

Как известно, после белорусской премьеры симфония была неофициально запрещена к исполнению. Тем не менее довольно скоро последовал ряд исполнений симфонии как в Москве (Большой зал консерватории, 20 сентября 1965 года, 17 февраля 1966, 2 января 1967, 1 апреля 1968), так и в других городах. 24 декабря 1965 года в Горьком премьеру сыграл Симфонический оркестр Горьковской филармонии под руководством И.Б. Гусмана; солировал В.А. Громадский.

25 июня 1966 года состоялась долгожданная премьера в Ленинграде; симфония была исполнена в Большом зале филармонии Артуром Эйзеном и Симфоническим оркестром Ленинградской филармонии под управлением Кирилла Кондрашина.

По свидетельству Виталия Катаева (см. статью «Умирают в России страхи»), под его руководством симфония также прозвучала в Минске в 1964 году.

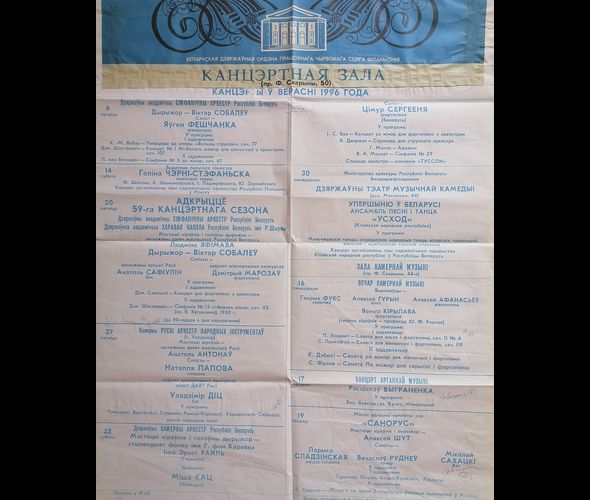

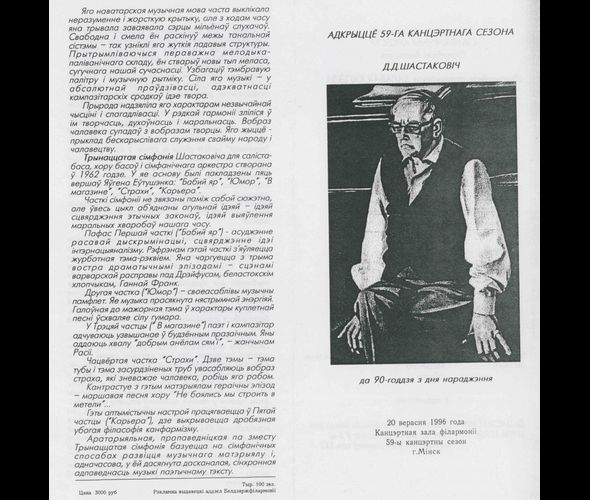

Новым периодом в концертной истории Тринадцатой симфонии стали 90-е годы ХХ века – время долгожданной реабилитации многих произведений искусства. В белорусской истории «Бабьего яра» Шостаковича знаковым концертом стало открытие сезона 20 сентября 1996 года, в год 90-летия композитора. В тот вечер симфония вновь зазвучала в минской филармонии под управлением Виктора Соболева (солист – Анатолий Сафиуллин).

Материалы подготовлены Ольгой Егоровой